壁と、屋根と壁の隙間からの雨漏りをガルバリウム鋼板で対策する

雨漏りは複数の要因で発生していると説明しましたが、今回は表の5と6の対策をしていきたいと思います。

| 雨漏りの原因 | 雨水の侵入経路 | 雨漏り対策 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1.スレート瓦の劣化 | クラック・隙間 | コーキング | 変成シリコンを使用する |

| 2.塗装の劣化 | 微細クラック | 再塗装 | |

| 3.ルーフィングの劣化 | 破れなど | 屋根の葺き替え | |

| 4.排水不良 | 雨水がたまり水が浸入する | 構造の見直し | |

| 5.屋根と壁の隙間 | 隙間 | コーキング | 変成シリコンを使用する |

| 6.壁の劣化 | 隙間 | コーキング・塗装・壁の再施工 | 変成シリコンを使用する |

原因5の対策は、コーキングで隙間を埋めます。

原因6の対策は、ガルバリウム鋼板を張って壁を新たに構築します。

それではまずは使う道具から紹介します。

屋根と壁の隙間対策と壁の劣化の補修にかかる費用【参考】

| 名称 | 数量(目安) | 価格 | 備考 |

| コーキングガン | 1 | 約1,000円 | |

| インパクトドライバー | 1 | 約20,000 | コースレッド・ビス止めに使用 |

| 玄翁(金づち) | 1 | 約800円 | アンカー差し込み時に使用 |

| コーキングへら | 1 | 約700円 | コーキングを均す |

| のこぎり | 1 | 約2,000円 | 胴縁の切断 |

| 金切りばさみ | 1 | 約2,000円 | 板金をカットする |

| 丸ノコ | 1 | 約15,000円 | 金切りばさみを使わない場合 |

| チップソー(板金切断用) | 1 | 約2,700円 | 金切りばさみを使わない場合 |

| 変成シリコンコーキング | 1~3 | 約800円(1本あたり) | 変性シリコンは塗装可能 |

| 胴縁(どうぶち) | 6m(15×45×1820) 必要量を計る | 約850円(1本あたり) | 木材 ガルバリウム鋼板の下地 |

| プラグ(アンカー) | 20本~40本 | 約700円(100本入り) | モルタル壁にコースレッドを止めるためのアンカー |

| コンクリートドリル | 1 | 約850円 | モルタル壁に穴を開ける |

| コースレッド | 20本~40本 | 約600円 | 長さ40㎜前後 (胴縁固定用) |

| ビス | 20本~40本 | 約950円 | 長さ16㎜ 壁用板金の固定用 |

| ガルバリウム鋼板(角波) | 数枚 | 約1,800円(6尺) | 長さは施工範囲により決定 |

| ガルバリウム水切り | 数枚 | 約800円 | 長さは施工範囲による |

道具以外の消耗品は施工する範囲によって必要数が変わります。壁の大きさなどは事前に計っておき、必要数を確認しておきましょう。

作業時の保護具など

板金取り扱い時には革手!

板金切断時には鋭利な切子やバリが出るので保護メガネや革手が必要です。服装も長袖が良いでしょう。

丸のこで切断するときは大きな音が出るので、耳栓があった方が良いと思います。

壁の構築にかかる参考作業時間

施工範囲で大きく変化してしまいますが、雨漏り荘では3日程度かけていると思います。

これはコーキングの乾くのを待っていたり放置時間がどうしても必要になるためです。

工程のイメージは以下のようになります。

- コーキング部の掃除 1~2時間

- コーキング 30分

- 板金の下地(胴縁を張る)1~2時間

- 板金の切断(金切りばさみの場合) 30分~1時間

- 板金の張り付け 30分

- ビスの防水 10分

板金を張り付ける作業がメインになるような気がしますが、実際は下地の作成や、事前準備に時間がかかります。

板金の切断は金切りばさみで行いましたが、専用の刃を付けた丸のこでも可能です。

板金切断時注意点

板金を丸のこで切断する時の注意点は、鋭利な切子が飛び散るので目や顔の保護をした方が良いです。ゴーグルやマスクを準備しましょう。

金切りばさみでも鋭利なバリができますので手を切ったりしないように皮手袋の使用をおすすめします。

壁又は壁と屋根の隙間を埋める作業方法

1.コーキング前の隙間周りの掃除

コーキングを打つ前にはしっかり掃除をしましょう。

築古の場合、モルタルで隙間を埋めていることがあると思いますが、時間の経過により隙間ができており、場合によってはグラグラ動いてしまう場合もあります。グラグラ動く塊が大きい場合はその周りをしっかり掃除をして、コーキングで塊の全周を固定することができます。

グラグラ動く塊が小さく取れてしまう場合、取り除きコーキングでモルタルが埋めていた隙間を代わりに埋めてしまってもよいと思います。

いずれの場合にしても、汚れの上からコーキングを打っても剥がれたりするので、カッターやワイヤーブラシなどので古い塗装や、コーキング、モルタルのカス等しっかり除去してコーキングする箇所を確認しましょう。

2.コーキングで隙間を埋める

築古では、壁と屋根の境がモルタルでできている場合も多いと思います。

モルタルで埋めると一見丈夫そうに見えますが、柔軟性が無いので、強風や地震があると簡単に割れてしまいます。

雨漏り荘も例外にもれずバキバキにモルタルが割れていました。

綺麗にコーキングできていませんが、クラック上にコーキングをのせて、コーキングへらでクラック内に押し込みました。

振り替えって考えると、深いクラックの場合、奥に柔軟性の高いポリコークを入れて表面にはある程度硬さがある変成シリコンコーキングにするとより防水性が高まるように思いました。

3.板金の下地(胴縁を張る)

この小さい壁でできた空間は階段のスペースを作るために増築してあります。

壁も小さいので古い塗料をはがして塗装することも考えましたが、そもそもモルタルや漆喰が劣化していることから、壁から水が浸透するのを防ぎたかったので今回は板金で上から壁を張ることにしました。

下地の胴縁を張るにあたり、既存の外壁はモルタルの上に漆喰を塗っているようなので普通にビス止めができません。

表面のしっくいには傷はつきますが、モルタルにはコースレッドが刺さらないからです。

そこで、今回はコンクリートドリルで壁に穴を開け、この穴にプラグを入れてコースレッドが効くようにしました。

使用したのはフィッシャーナのナイロンプラグです。

このプラグは、下穴が5㎜なので、Φ5のコンクリートドリルで穴を開けています。

ここで注意点になりますが、壁にあける穴と胴縁にあける穴の位置が一致していないと、ナイロンプラグが利きません。

ではどうやって穴を合わせるのかというと、

1点目は壁に穴を開けて、ナイロンプラグをハンマーでたたきこみます。

胴縁には、1点目に合う位置付近でコースレッドを打ち込み先端を3~5㎜飛び出させます。

その後、胴縁から飛び出したコースレッドの先端を、ナイロンプラグの口元の穴に合わせます。

この状態で動かない程度に胴縁をインパクトドライバーで固定します。

その後、胴縁にコースレッドを必要な個所分打ち込んで、壁に傷をつけます。ですので、胴縁からコースレッドの先端が少し出る程度打ち込めばOKです。

壁に傷を付けたところを目印にΦ5のコンクリートドリルで穴を開けていきます。

モルタルのすぐ裏に木材がある場合は、コンクリートドリルが貫通しなくても、壁裏の木材にコースレッドを利かすことができるので無理やり貫通させる必要はありません。コンクリートドリルは木材に穴を開けるのは苦手なので、ドリルがなかなか入らないので気づけると思います。

すべての穴あけが完了したらプラグを差し込み、玄翁(かなづち)で奥まで叩き込みます。

プラグの差し込みが完了したら、胴縁をコースレッドで固定します。

4.板金の切断(金切りばさみの場合)屋根の角度を測るって切る

必要な寸法を測定して、板金をハサミでカットするだけなのですが、意外と苦労すると思います。

下の図は、今回ガルバリウム角波板を取り付けるにあたり、切り出さなければならない形状を赤い線で示しています。

赤線を見ていただけるとわかると思いますが、縦はほとんどの場所が垂直なので、購入したままで使用でき、コンベックス(メジャー)で測定できますが、横は屋根の角度がついており、何度でカットすればよいかよくわかりません。

しかも、屋根の中央から右側と左側で切り出す角波板の形状が変わるので厄介です。

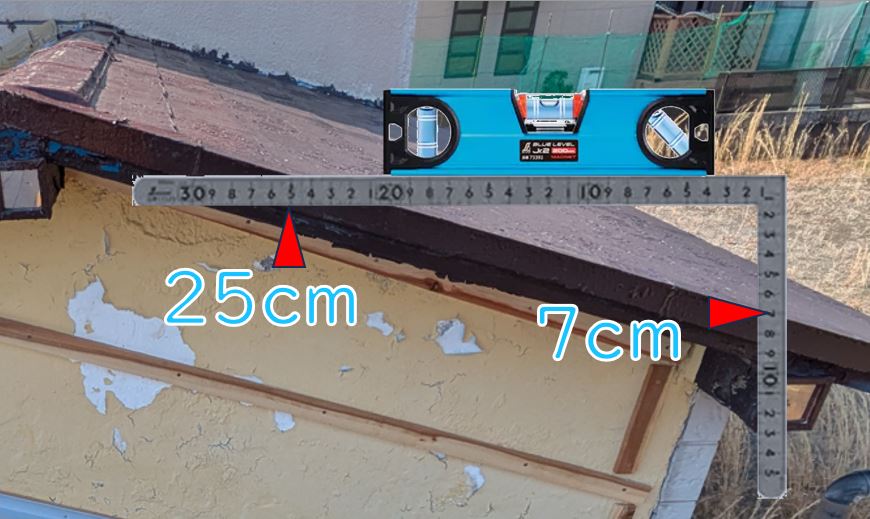

屋根の角度の測定は金尺と水平器で測定できる

屋根のように基準となる水平が取れない場合は、水平器と金尺を使う角度を測定することができます。

金尺と水平器をぴったり合わせて手に持ち、水平になるときの縦と横の長さを測定します。

この縦と横の長さをもとに板金をカットします。板金は凸凹していて線が引きにくいので、線を引く大体の位置にマスキングテープを張り付け、その上にマジックで線を引くと楽です。

あとは、引いた線にあわせて金切りばさみでカットしていきます。

凸凹しているので苦労すると思いますが、根気よく頑張りましょう。

速くカットしたい場合は丸ノコに専用のチップソーを付ければカットできます。

ただし、切子が鋭利であることと、騒音がすごいので、保護具の着用と、作業する時間帯には注意をした方が良いでしょう。

5.板金の張り付け

板金を施工する場合は下から進めていきます。

下の役物(板金のパーツ)を取り付けることで、雨水の侵入を防ぐことができます。

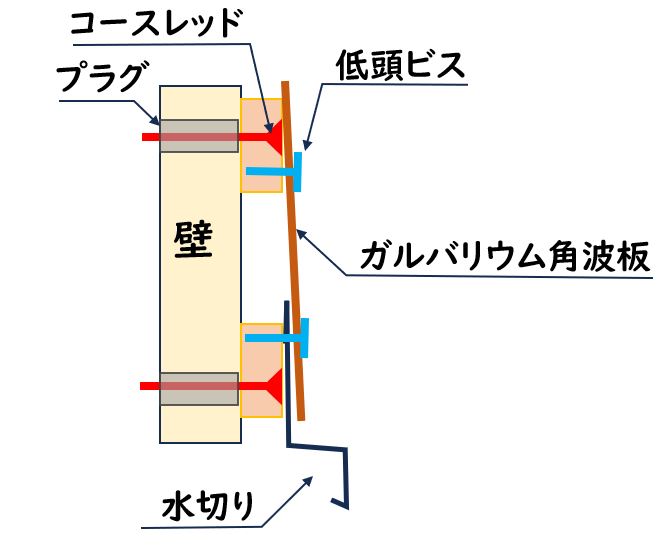

今回の壁の施工は下のイメージのようになります。

壁を伝って雨水が入るのを防ぐので、壁に付いた水は、壁の下側にある水切りを伝い壁から離れた場所に排水することができます。

この水切りを設置しなけれ、結局壁に水が来てしまうので雨漏りに繋がってしまいます。

上の図のイメージを実際の壁にすると下の写真のようになります。

水切りの長さが足りないとき

5㎝くらい重ねて繋げました。

重ねるときにコーキングを打ったのでつなぎ目からの水の侵入も対策しました。

板金にビスを打つときのワンポイント

板金にビスを打つ場合最初はどうしても滑ってしまいます。

また、インパクトドライバーの先端を壁にぶつけて凹ませてしまうこともあります。

せっかく新たに壁を入れたのに凹ませてしまうのは避けたいですよね。

そんな時は、ポンチを打って凹ませてしまうか、インパクトドライバーにビスをセットした状態で、インパクトドライバーの後ろを手でたたいて凹ませるとビスが安定しますのでお勧めです。

ちょっと壁の切断をミスってしまっているので水切りの見え方が一定ではないです。

塗装がボロボロになっていた頃と比較すると雲泥の差ですね。

悩むくらいだったら行動を起こした方が結果速く出てきますね。

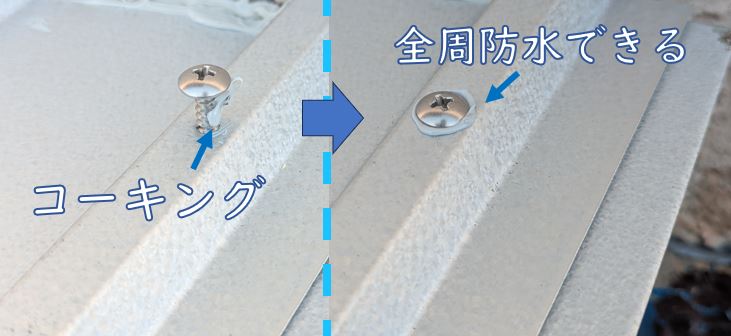

6.ビスの防水

水は毛細管現象で入ってきてしまうので、ビスを打ったらコーキングを打って水の入る隙間をなくしましょう。

ビスを打ったら、完全に打ち込む前にネジ部にコーキングを塗ってやり、その後ビスを最後まで打ち込むと穴の隙間をしっかり埋め、ビスの側面もコーキングで固めることができますので防水性が高まります。

ビスの頭の上から塗ってしまう方法もありますが、見栄え的には圧倒的に軸にコーキングを塗ったほうがきれいに仕上がります。